Внутрипротоковая папиллома молочной железы - симптомы и лечение

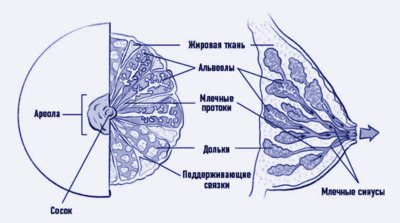

Доброкачественное опухолевое образование внутри молочного протока называется внутрипротоковой папилломой молочной железы. Обычно она образуется вблизи соска, хотя иногда встречается и в более удалённых отделах молочных ходов; при её появлении соответствующий канал расширяется, приобретая кистоподобное строение.

Подобные образования выявляются у пациенток любого возраста – от подросткового до постклимактерического периода. Однако их структура и потенциальный риск перерождения зависят от возрастной группы.

Факторы риска

Этот тип папиллом относят к мастопатиям, поскольку ткани груди очень восприимчивы к воздействию половых гормонов. Внешние либо внутренние факторы, оказывающие влияние на работу эндокринной системы, способны спровоцировать появление данного типа опухоли. Основными причинами формирования папиллом служат следующие состояния:

- Нарушения функций яичников: изменения нормального функционирования этих органов приводят к сбоям менструального цикла, дисбалансу гормонов и усиленному действию эстрогена.

- Гиперпластические болезни женских репродуктивных органов (например, миомы матки, эндометриоз): они возникают вследствие повышенного уровня эстрогенов и одновременно способствуют дальнейшему патологическому выделению данных гормонов.

- Воспаления яичников хронического характера: продолжительное воспаление маточных придатков нарушает нормальную выработку гормонов, увеличивая вероятность появления опухолей в тканях груди.

- Частые искусственные прерывания беременности: аборт нарушает естественный ритм выделения гормонов, негативно воздействует на регуляцию мозговых центров, контролирующих эту функцию, способствуя возникновению гиперпролиферации тканей.

- Отсутствие полноценных родов и естественного длительного периода лактации: грудное кормление способствует правильному формированию и адаптации тканей груди, а его отсутствие повышает шансы развития болезней, связанных с чрезмерным ростом клеток.

- Синдром поликистоза яичников: при данной патологии фолликулы в яичниках не развиваются полностью, отсутствует овуляция, а значит, дефицит прогестерона ведёт к повышенным рискам патологий груди.

Симптомы внутрипротоковых папиллом молочных желёз

Небольшие папилломы способны долго оставаться незамеченными. Располагаясь близко к поверхности под ареолой либо непосредственно под соском, они не соединены с ним напрямую; соответственно, ранние признаки проявляются лишь после незначительного травмирования или сжатия грудной области. При этом возникают единичные капли крови, выходящие через сосок, однако болевых ощущений обычно нет.

Самостоятельное выявление признаков возможно посредством регулярного обследования грудных желёз. Наиболее благоприятным периодом является несколько дней сразу после завершения менструального кровотечения: в этот период влияние гормонального фона минимально, что обеспечивает мягкость и эластичность тканей. Во вторую половину цикла обследование затрудняется вследствие возможной лёгкой отёчности, которую легко спутать с опухолью.

Осмотр позволяет выявить тяжистые структуры (ощущение натяжения плотной волокнистой ткани), особенно если папиллома сопровождается узловатой формой мастопатии – тогда ощущаются локальные уплотнённые очаги. Чаще всего при самостоятельном обследовании выявляются именно небольшие подвижные узлы размером около сантиметра вблизи ареолы и наличие кровяных выделений из сосков. Давление на такие образования иногда вызывает болезненность, реже оно приобретает веретеновидную конфигурацию.

Если регулярная самодиагностика отсутствует, патология проявляется позже характерными красновато-бурыми пятнами на белье или образованием сухих корочек засохшей крови вокруг сосков.

Обычно молочные железы имеют три-пять открытых каналов на каждом соске, однако при наличии папиллому, локализованной поверхностно, выделение жидкости происходит лишь из одного канала. Когда же образование расположено глубже, кровь может появляться одновременно из нескольких точек.

Классификация и стадии внутрипротоковой папилломы груди

Причины формирования внутрипротоковой гиперплазии аналогичны другим гиперпластическим изменениям в тканях молочных желёз. Молочная железа отличается высокой восприимчивостью к уровню половых гормонов, при этом ключевую роль играют эстрогены. С началом пубертатного периода они стимулируют активное размножение клеточных элементов в первой половине менструального цикла, что компенсируется воздействием прогестерона во второй его фазе. Однако при нарушениях регуляции циклических процессов такое равновесие нарушается.

При избыточном влиянии эстрогенов в ткани молочных желёз запускаются такие изменения:

- усиливается митоз (деление) эпителия;

- увеличивается синтез ростовых факторов;

- активизируются функции фибробластов;

- образуются протоонкогенные белки.

Однако возникновение внутрипротоковой папилломы требует дополнительных условий: нарушений иммунитета и подавления процесса апоптоза – программируемой смерти клеток. Это приводит к неконтролируемому делению патологически изменённых клеток и формированию структур атипичного характера.

Иммуногистохимические исследования подтверждают зависимость опухолей от эстрогенов: отмечается повышение числа рецепторов к этим гормонам как при атипичном, так и при типичном варианте гиперплазии.

Типология и этапы формирования внутрипротоковой папилломы груди

Классифицировать внутрипротоковую папиллому можно по количеству образований:

- Одиночная форма — единичное образование обычно располагается на периферических сегментах молочных железных протоков; чаще встречается у пациенток после наступления менопаузы.

- Множественная форма — нет четкой привязки к конкретному участку, может располагаться глубоко или близко к поверхности ткани, более распространена среди молодых женщин детородного периода.

Также выделяется особая разновидность — ювенильная (подростковая) внутрипротоковая папиллома, которая формируется преимущественно в пубертатном периоде.

Гистологическое исследование позволяет классифицировать опухоли на две основные группы:

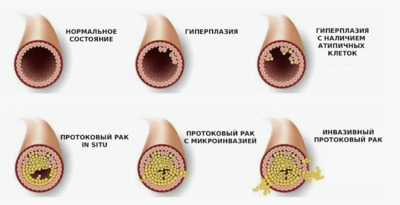

- Типичная протоковая гиперплазия представляет собой доброкачественное разрастание эпителиальных клеток протока молочной железы. Она характеризуется увеличением числа слоев клеток, иногда доходящим до полного закрытия просвета протока. В зависимости от степени изменений различают три варианта этой патологии:

- папиллярный (слабая степень);

- фестончатый (умеренно выраженный, характеризующийся множеством выступов);

- солидный (высокая степень).

- Атипичная протоковая гиперплазия проявляется усиленным ростом клеток, имеющих признаки цитологической атипии. Здесь клетки выглядят однородно – они одинакового размера и формы, обладают круглым ядром и четкими границами. Такие клетки получили название «люминальные атипичные».

Что касается распространенности поражения желез, при типичной гиперплазии обычно страдает только одна молочная железа, тогда как при наличии атипических признаков примерно половина пациенток сталкивается с двухсторонней патологией.

Риски осложнений внутрипротоковой папилломы груди

Главную угрозу представляет возможность трансформации внутрипротоковой папилломы в злокачественное образование. Вероятность этого события определяется рядом условий: у пациенток старше 45 лет данный процесс чаще запускается вследствие специфических изменений гормонального фона (например, отсутствие овуляции приводит к отсутствию жёлтого тела, вырабатывающего прогестерон). Молодые женщины подвержены меньшему риску малигнизации.

При выявлении обычной проточной гиперплазии ткани молочная железа становится более уязвимой для онкологии по сравнению с другими видами доброкачественной клеточной активности, такими как мастопатия. Когда же речь идет об атипичной форме гиперплазии, то угроза возрастает уже в три-пять раз.

Уже на первичном осмотре врач способен заподозрить высокий онкориск у женщин старшей возрастной группы (45–50+), если наблюдается чёткая пальпация папилломы, наличие патологических выделений из соска или другие настораживающие признаки. Дополнительным фактором риска является присутствие кальцификатов (скоплений солей кальция) внутри образования, что легко диагностируется при ультразвуковом обследовании или маммографии.

После операции по удалению множественных внутрипротоковых папиллом груди нередко происходит повторное возникновение патологии.

Диагностика внутрипротоковой папилломы груди

Женщина с характерными симптомами обязана проконсультироваться у врача-маммолога. Диагностика начинается со сбора информации о состоянии здоровья пациентки и осмотра. Специалист выявляет сопутствующие болезни и возможные причины развития опухоли, уточняет момент начала проявления признаков.

На первом диагностическом этапе в целях скрининга могут использоваться такие методы как радиотермометрия и электроимпедансная маммография. Радиотермометрия заключается в замере с помощью специального датчика теплового излучения тканей груди сквозь кожные покровы, что позволяет построить термографическую картину, где опухоли отображаются более тёплыми зонами по сравнению со здоровой тканью. В основе электроимпедансной маммографии лежит анализ изменения электрической проводимости, характерного для опухолевых образований. Оба эти способа помогают выявлять процессы клеточного разрастания (пролиферации) и дифференцировать доброкачественные образования типа фиброаденомы и мастопатии от потенциально злокачественных состояний — внутрипротоковых папиллом и рака молочной железы.

С помощью УЗИ груди выявляют объёмные новообразования, однако в случае внутрипротоковой папилломы данный способ диагностики не обладает высокой эффективностью. Для подтверждения либо исключения наличия злокачественной опухоли используют трепан-биопсию.

Лечение внутрипротоковой папилломы груди

Внутрипротоковая папиллома молочной железы лечится исключительно путём хирургического вмешательства; консервативные методы терапии здесь неэффективны.

Молодым пациенткам и подросткам с подтверждённым диагнозом «типичная протоковая гиперплазия» (установленным посредством вакуумной аспирационной биопсии) может быть рекомендована тактическая отсрочка оперативного вмешательства. Однако многие специалисты настаивают на необходимости удаления папиллом, особенно если они носят множественный характер.

При выявлении атипичной протоковой гиперплазии независимо от возраста пациента выполняется секторальная резекция молочной железы.

Удалённые ткани обязательно отправляются на гистологический анализ, который помогает подтвердить окончательный диагноз.

Прогноз лечения

Благоприятный прогноз отмечается при раннем выявлении одиночных случаев внутрипротоковых папиллом и их правильном лечении. Молодой возраст пациентки снижает вероятность обнаружения злокачественной опухоли. Однако при наличии нескольких папиллом сохраняется опасность повторного появления заболевания даже после проведения частичной резекции молочной железы.

Основополагающая мера предотвращения осложнений – систематическое прохождение медицинских осмотров и самостоятельная диагностика состояния молочных желез по окончании менструального цикла. Женщины, перенесшие удаление внутрипротоковой папилломы, должны посещать специалиста один-два раза ежегодно для раннего выявления возможных повторных проявлений болезни.